先日、2024年度「居住支援研修会」1日目に参加しました。今回はその振り返りとして、見えてきた課題や制度の変化、そして居住支援法人の今後について共有したいと思います。

法改正による転換点 ― 「一時生活支援事業」が「居住支援事業」へ

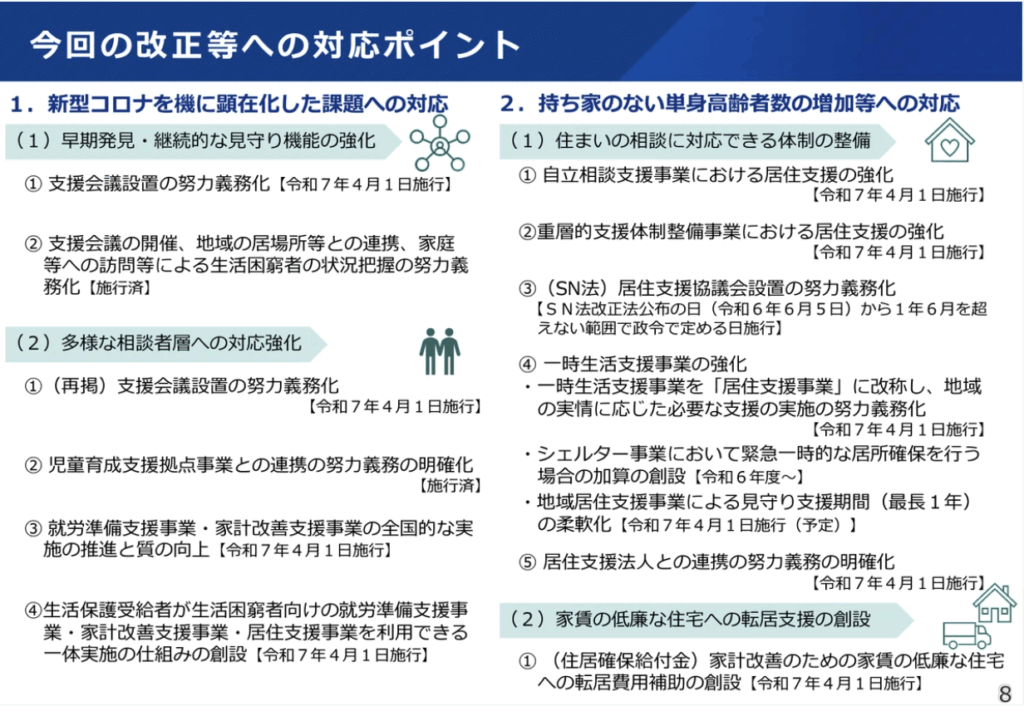

今回の大きなトピックのひとつは、2025年からの制度改正です。

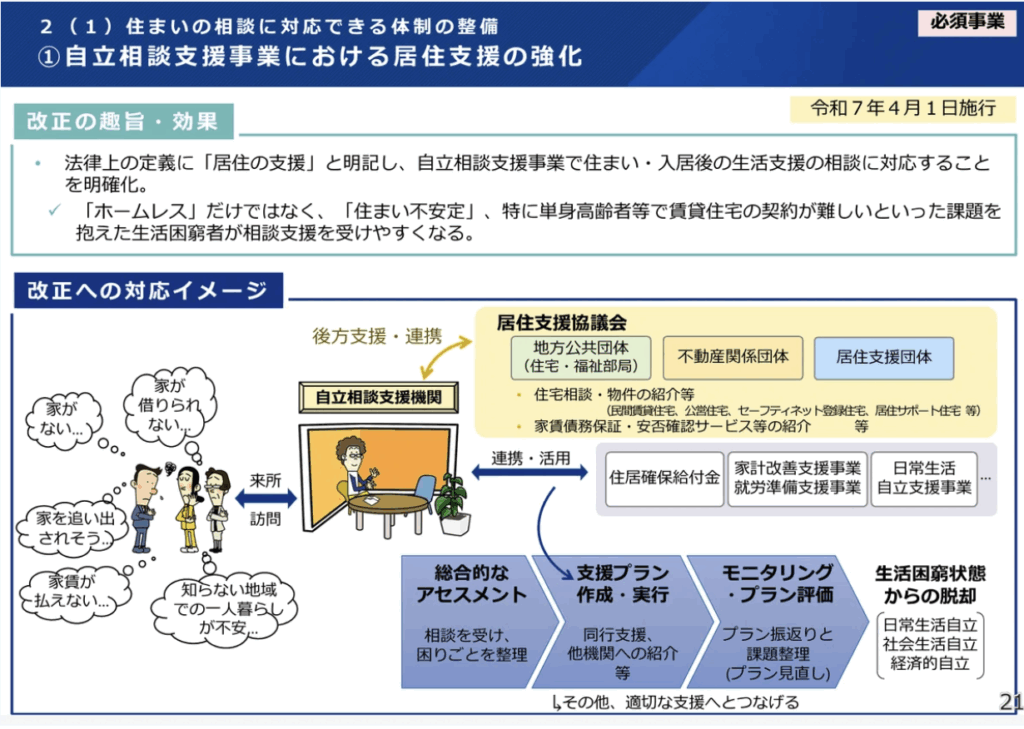

これまで「生活困窮者自立支援制度」の中の一事業として位置づけられていた「一時生活支援事業」が、名称を変更し「居住支援事業」へと進化します。

この改正により、自立相談支援の体制に「住まい相談支援員」が加わることとなり、より居住支援に重点が置かれるようになります。

課題の複合化と早期支援の必要性

相談者が抱える課題の「複合化」が深刻になっています。

令和2年度と3年度の比較では、3つ以上の課題を同時に抱える人の割合が、9.7%から51.6%へと急増。

コロナ禍で顕在化した困窮は、一時的なものではなく、長年にわたって支援が必要だった層が表面化したとも考えられます。

支援の「早期発見」や「恒久的な取組」が重要です。

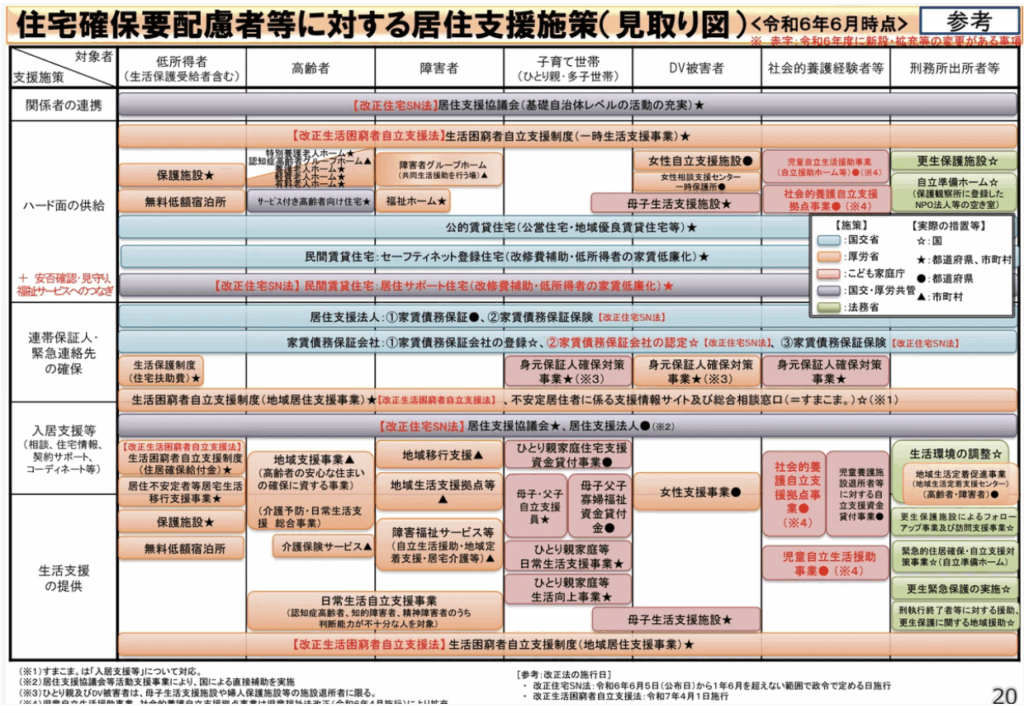

居住支援法人の成り立ちと役割

居住支援法人は、福祉系または不動産系の出自をもつ法人が多く、今回の制度改正は、国交省と厚労省の連携が進んだことを象徴しています。

居住支援法人は「住宅確保要配慮者」への入居支援や見守り支援を行うと同時に、相談・調整・伴走といったソーシャルワーカー的な役割も担っています。

変化する家族の形と求められる見守り

現在、日本の世帯構成の約4割は単身世帯。困り事が起こった際、親族よりも支援者や近しい第三者を頼る傾向が強まっています。

大家さん側からも「入居後の見守りがあると安心」といった声が多く、居住支援法人がその橋渡し役としての役割を担っています。

「住まいを繋ぐだけでなく、人とのつながりを支える」存在になってきていると実感しています。

住宅喪失が招く「3つの危機」

今回の研修会では、住宅を失うことにより発生する3つの危機が提示されました。

- 生存的危機(健康や安全の損失)

- 社会的危機(雇用・教育の断絶)

- 関係的危機(人間関係・孤立)

特に「関係的危機」への柔軟な対応は、居住支援法人ならではの強みです。

これからの支援には「奥行きある連携」を

これまでの縦割り支援や横のつながりに加え、今後は「奥行きある連携」が求められます。

居住支援法人として、制度・地域・人との関係性を有機的に繋ぎ、柔らかくも確かな支援体制を築いていけるよう、今回の学びを活かしていきたいと思います。

※本記事に使用している画像は研修会資料の抜粋です。