(関東地方整備局・関東信越厚生局共催)居住支援推進セミナー~所属の垣根を越えた連携により高齢者の住まいと生活を支える~に参加しました。

今回はその振り返りとして、療・介護・予防・住まい・生活支援の包括的な提供体制の確立や、特に身寄りのない高齢者や単身高齢者の住居確保の課題について共有したいと思います。

居住支援推進セミナー-724x1024.jpg)

「居住支援等に関する制度説明・取組み紹介」

日本の高齢化と世帯構造の変化に伴い、住宅確保要配慮者(特に単身高齢者)への居住支援の必要性が喫緊の課題となっています。

- 世帯構造の変化:単身高齢者世帯は2030年には約900万世帯に迫る見通しであり、総世帯数に占める単身世帯の割合も増加しています。

- 大家の入居拒否感:賃貸人(大家等)は、高齢者や障がい者に対して約7割が拒否感を有しており、高齢者の入居制限の最も大きな理由の約9割が「居室内での死亡事故等に対する不安」となっています。

- 行政および支援の課題:高齢者の住まいに関する問題(身元保証がない、ゴミ屋敷問題など)への対応が、本来介護保険外の業務であるにもかかわらず、ケアマネジャー等に委ねられる「法定外業務」(シャドウワーク)として増加しており、地域全体での対応策構築が求められています。

こうした課題に対応するため、厚生労働省と国土交通省が連携し、制度的枠組みの整備と地域包括ケアシステムの強化が進められています。

地域包括ケアシステムと地域ケア会議の活用

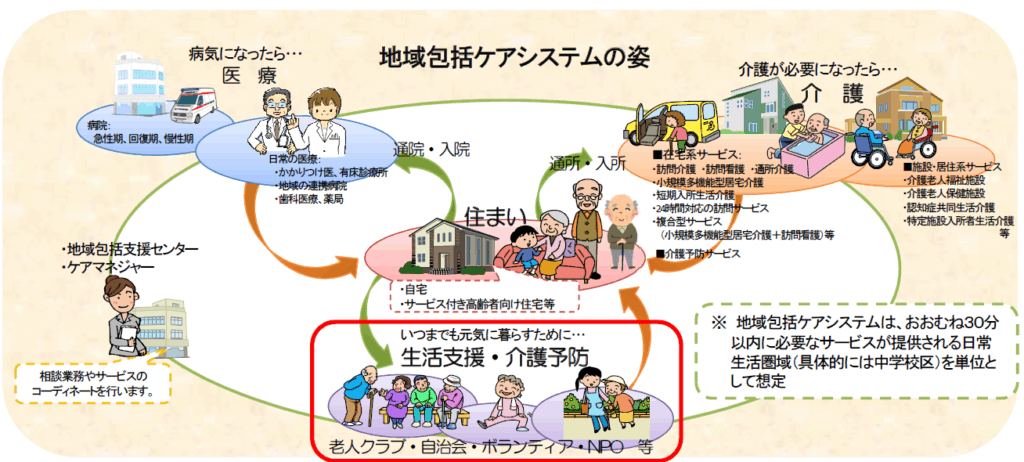

2025年を目途に、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制を目指しており、この前提として高齢者の住まいの確保が重要視されています。

- 地域包括ケアシステムの構築:おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(中学校区)を単位として想定されており、在宅サービス、施設・居住系サービス、日常の医療、相談業務(地域包括支援センター、ケアマネジャー)などが含まれます。

- 地域課題の解決:身寄りのない高齢者等が抱える生活支援、財産管理、身元保証、死後事務などの課題に対応するため、地域ケア会議(個別会議・推進会議)の機能を活用し、地域課題として必要な資源の整理や対応策の検討を行うことが重要とされています。

改正住宅セーフティネット法(2025年10月施行)による市場環境整備

大家の不安を軽減し、要配慮者の円滑な入居を促進するため、法改正により以下の仕組みが導入されます。

- 居住サポート住宅の創設:居住支援法人等が大家と連携し、安否確認、訪問等による見守り、福祉サービスへのつなぎ(例:自立相談支援機関、高齢者福祉の相談窓口など)を行う住宅が創設されます。

- 残置物処理の推進:入居者死亡時の残置物処理を円滑化するため、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が追加されます。

- 認定家賃債務保証業者制度:居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証を原則引き受け、緊急連絡先を親族などの個人に限定しない保証業者が認定されます。

- 住宅扶助費の代理納付の原則化:居住サポート住宅に入居する生活保護受給者の住宅扶助費(家賃)について、代理納付が法律上原則化されます。

地域における居住支援体制の構築と実践例

制度的な枠組みに加え、地域や民間事業者による具体的な実践が成果を上げています。

住宅施策と福祉施策の連携強化のため、市区町村による居住支援協議会の設置が努力義務化。

住宅・福祉の関係者が連携し、地域の総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進する「つながりの場」として機能が強化されます。

「新時代の居住支援の幕開け~福・住一体に向けて~」

日本大学 文理学部 社会福祉学科教授 白川泰之氏の基調講演では、住宅と福祉についての歴史を踏まえて支援体制の整備についてのヒントが得られました。

内務省から分離する形で厚生省が設置され、のちに厚生省社会局の住宅課となりました。

住宅政策は数から質へ視点を移し、「住生活基本法」が定められました。

(目的)

住生活基本法

第一条 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

住生活基本法にある通り、住生活には社会福祉の増進を見据えた安定向上が求められています。

住宅セーフティーネットなどは「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進」に関する法律ですが、単なる住宅の供給だけではなく、そこに暮らす人の安心・福祉の仕組みも含めた支援が必要です。

住宅と福祉を連携させるには、システムの整備と体制づくりのため「抱え込み」から「共有」へシフトするための建設的なつながりが大切です。

「居住支援法人の立場から居住支援を考える」

株式会社ホッとスペース東京(居住支援法人)の事例から、民間企業が居住支援を事業として成立させるための要点が示されています。

- ワンストップサポート:住居相談から物件提供、見守り支援までを1ストップでサポートし、入居前後の支援の「分断」をなくしています。

- 事業の核としての自社物件:自社所有・管理物件を事業の核とすることで、与信が低い方や居所がない方でも受け入れが可能となっています。

- 見守りが生む信頼性:見守り支援(訪問・電話・チャットなど)の継続データに基づき独自の審査基準を構築することで、事業としての「信頼性」を高め、審査承認率の向上に貢献しています。

「たて割り行政をこえる住まいの連携」

東京都足立区や白河市の事例は、行政内の「たてわり行政」を克服し、具体的な成果を出しています。

- 足立区「あだちお部屋さがしサポート事業」:福祉部局と住宅部局が連携し、不動産協会と協定を締結。不動産関係と福祉関係の知識を備えた区の職員が「個別寄り添い相談」を実施し、相談実績は増加傾向にあり(R6年度実績374件)、部屋の成約率は57.6%に達しています。

今後の展望

高齢化が進む中で、住宅確保要配慮者の安定的な居住を支えるためには、従来の公的住宅や福祉サービスだけでは不十分であり、民間賃貸住宅の空き家・空き室を活用し、住宅施策と福祉施策が不可分に連携した総合的・包括的な体制が必要です。

改正法を契機として、居住支援協議会等の「つながりの場」を通じて、行政、不動産関係者、居住支援法人、福祉機関が相互に連携し(官民の水平的連携)、地域課題(ゴミ屋敷、孤独死、身元保証など)を具体的に解決するための「支援のパッケージ化」を全国的に展開していくことが重要です。

居住は「生きる力を引き出す」という白川氏のコメントがありました。

実際、日々の支援のなかでも、住宅の安定をきっかけとして生活の立て直しや自立が促進されたケースに立ち会ってきました。

必要なのは、ハコではなく安心して暮らせる場所。

これからの居住支援についてとても参考になったセミナーでした。

居住支援推進セミナー.jpg)

居住支援推進セミナー-212x300.jpg)