「家を借りられない」「高齢で一人暮らしが不安」──そんな声が全国で増えています。

2025年10月1日から施行される居住サポート住宅制度は、こうした人たちを支えるための新しい仕組みです。

この制度は、これまで現場の支援者が実践してきた取り組みを法的に位置づけて標準化するもの。 単なる「新制度」ではなく、実務の後追いとして形になった制度といえます。

居住サポート住宅とは

法律上は「居住安定援助賃貸住宅」と呼ばれ、入居後も支援が継続される賃貸住宅です。

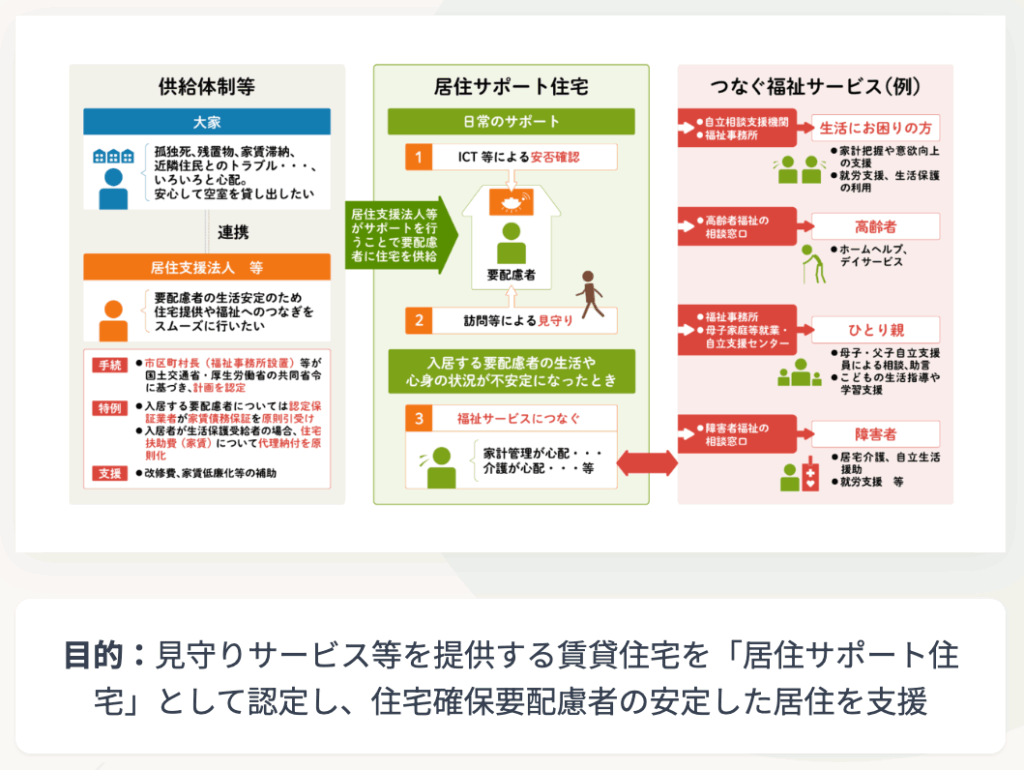

都道府県に指定された居住支援法人と大家が連携し、入居者に以下のサポートを提供します。

- 施行時期:2025年10月1日(2024年6月5日改正法公布)

- 対象:住宅確保要配慮者(高齢者・障害者・低所得者・子育て世帯・外国人など)

- 目的:見守りサービス等を提供する賃貸住宅を「居住サポート住宅」として認定し、安定した居住を支援

従来の居住支援制度との違い

従来の居住支援は、居住支援法人が自主的に見守りや相談をしていましたが、法的根拠が曖昧でした。

また、補助金もありましたが条件が不明確で、悪質な貧困ビジネスとの区別がつきにくい問題もありました。

新制度では、次のように変わります。

居住サポート住宅制度での改善点

- 1.サポート内容の明確化

-

以下の3つが義務化。

①日常の安否確認 ②訪問等による見守り ③福祉サービスへのつなぎ - 2.認定・登録制度の創設

-

明確な基準に基づく認定制度で、サービスの質を標準化。悪質業者の排除へ。

- 3.家賃に関する新制度(大家が安心して貸せる仕組み)

-

- 認定家賃債務保証業者制度:国交大臣が認定。要配慮者への保証を原則断らない。緊急連絡先に法人も指定可能。

- 生活保護受給者向け代理納付の原則化:住宅扶助費を自治体が大家に直接支払い。滞納リスクを軽減。

- 終身建物賃貸借契約の簡素化:借主死亡で契約終了。家族・貸主双方の手続き負担を軽減。

- 4.残置物処理の新制度

-

孤独死後などに備え、家財の送付・処分を居住支援法人に委任できる。 家族・大家への負担軽減につながる。

- 5.予算面の改善

-

国の補助金(上限1,000万円/特定加算1,200万円)に加え、 法的根拠が強化され支援活動の継続性が向上。

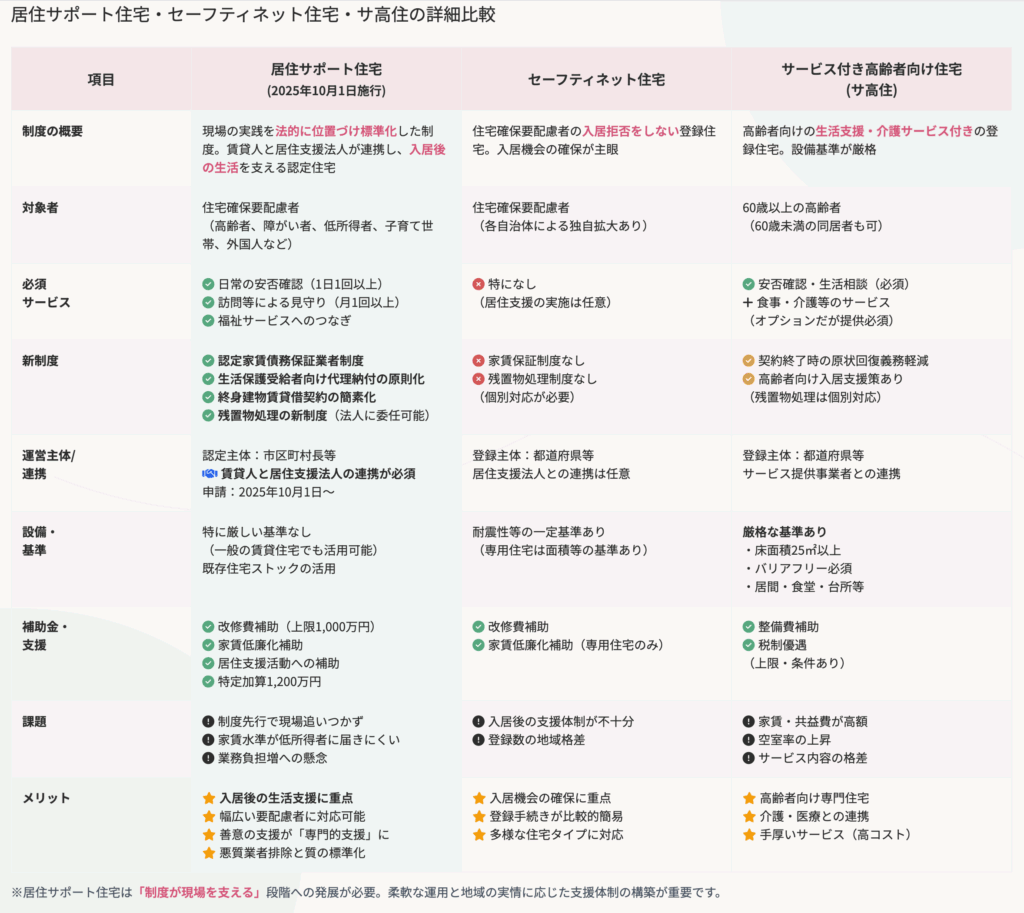

居住サポート住宅とセーフティーネット住宅の違い

2017年に創設された「住宅セーフティネット制度」は、

高齢者・障害者・低所得者など“住宅確保要配慮者”が入居しやすい賃貸住宅を登録・公表する制度です。

国や自治体が「入居制限をしない住宅」を登録・公開することで、家賃低廉化や改修への補助金があり、「入口支援(住まい探し)」を重視した仕組みでした。

一方で、「居住サポート住宅」は入居した後に「見守り」「安否確認」「福祉サービスへのつなぎ」などの支援を提供する住宅を指します。

居住支援法人と大家が連携することで、安否確認・見守り・福祉連携が義務化され、「出口支援(住み続け支援)」に重きをおいたと言えます。

| 項目 | セーフティネット住宅 | 居住サポート住宅 |

|---|---|---|

| 制度開始 | 2017年(改正住宅セーフティネット法) | 2025年10月施行(改正法) |

| 主な目的 | 入居機会の確保 | 入居後の見守り・支援 |

| 主な担い手 | 大家・自治体 | 居住支援法人+大家 |

| サポート内容 | 家賃補助・登録制度 | 安否確認・見守り・福祉連携 |

| 対象者 | 住宅確保要配慮者 | 同左(高齢者・障害者・低所得者など) |

| 行政支援 | 改修・家賃低廉化補助 | 見守り・支援活動への補助金根拠化 |

| 現場での位置づけ | “住まい探しの入口” | “住み続けるための基盤” |

これまでのセーフティネット住宅は、「登録しても入居が進まない」「入居しても孤立が防げない」といった課題がありました。

居住サポート住宅は、それを補う“第二フェーズ”の制度。

つまり、セーフティネット住宅が「入口支援」だとすれば、居住サポート住宅は「出口支援+継続支援」を担う関係にあります。

これまで現場が自主的に行ってきた見守りや生活相談が、ようやく制度として正式に位置づけられたのが今回の転換点です。

制度の特徴:三者それぞれへの配慮

今回の「居住サポート住宅制度」は、単に“新しい支援策”ではなく、入居者・大家・支援者の三者それぞれの課題に応える形で設計されています。

入居者(住宅確保要配慮者)

「家を借りられない」から「安心して暮らせる」へ。

居住支援の“最後の一押し”を制度が担うようになりました。

- 安否確認と見守りの義務化により、孤独死や孤立の不安を軽減

- 残置物処理制度の導入で、「亡くなった後の片づけ」への不安を解消

- 家賃保証・代理納付により、入居拒否リスクが減少

大家(貸主)

「リスクがあるから貸せない」ではなく、「制度が支えるから貸せる」時代へ。

- 認定家賃債務保証業者制度により、滞納リスクを軽減(2025年7月1日~申請受付開始)

- 代理納付で生活保護受給者の家賃支払いも安定

- 終身建物賃貸借契約の簡素化により、貸主側の手続き負担を軽く

- 残置物処理の仕組みで「孤独死リスク」への心理的ハードルを下げる

支援者(居住支援法人等)

これまで現場で支え続けてきた支援者にとっても、義務化されたことで活動の安定性継続性が高まることが期待されます。

- これまで“善意の範囲”で行ってきた見守りや生活相談が、正式な業務「専門的支援」として法的に位置づけられる

- 認定基準と報告制度により、活動の正当性・透明性が高まる

- 補助金の根拠明確化で、安定した運営や人材確保がしやすくなる

制度の課題と現場で感じるギャップ

制度施行は2025年10月ですが、具体的な運用指針や補助金の積算方法はまだ明示されていません。

この点について、現場では様々な不安の声も上がっています。

1. 制度が先行し、現場が追いつかない

制度設計は都心部を中心に考えられており、地方では受け皿となる支援法人が十分ではありません。

結果として、制度が先に走り、現場が後から“合わせる”構図が生まれています。

- 業務の明確化=義務化で、善意の支援が「必須業務」に

- 補助金の算定基準(距離・回数による加算等)が不明確

- 書類作業・定期報告による事務負担増

- 補助金が「法人上限方式」のままだと、業務量に見合わない

2. 家賃構造が低所得者に届きにくい

認定住宅の多くは民間賃貸ベースの家賃水準。

必要とする人はあるのに、実際に利用できる人には届かない現象が懸念されます。

家賃債務保証業者についても、どの不動産会社がこれらの保証会社と提携しているかは、各保証会社などへ問い合わせが必要となります。

3. 「誰のための制度か」を問い直す段階

制度化そのものは前進ですが、「制度に現場を合わせる」のではなく、 「現場を制度が支える」構造への転換が求められます。

地域の実情に応じた柔軟な運用こそが、この制度を生かす鍵です。

- 業務の正当な評価: 善意で行われてきた支援が「専門的支援」として位置づけられる。

- 予算要求の根拠: 人員・コストを具体的に算定でき、自治体交渉がしやすくなる。

- 社会的認知: 居住支援が「見えない労働」から脱却し、専門職としての地位向上。

- サービスの質の担保: 基準により最低限の水準を保証し、利用者にも安心材料を提供。

理念は“誰も住まいから取りこぼさない”こと。

制度をどう現場の支援に落とし込むかが制度定着のポイントとなるでしょう。

まとめ

このように、居住サポート住宅制度は「入居者の安心」「大家の安定」「支援者の継続性」といった三者の信頼をつなぐ新しい“住まいの仕組み”と言えます。

- 法的に位置づけて標準化

- 認定基準で質を保証

- 予算の根拠を明確化し持続可能に

- 悪質業者を排除

入居者に安心を、大家に安定を、支援者に継続性を、それぞれにもたらす一歩となります。

一方で、現場との温度差や制度運用の硬直化といった課題も残されており、 「制度が現場を支える」段階へと発展させていくことが今後の焦点です。