「生活が苦しい…」

「今の暮らしを続けていくのが難しい…」

そんなとき、頼れる制度のひとつが生活困窮者自立支援制度です。

でも、知っていますか?

2024年、この制度が大きく変わりました。

- 使える支援が増えた

- 対象者が広がった

- 手続きが簡単になった

知らないと損する変化です。

この記事では、2024年の法改正で何が変わったのか、あなたが使える支援が何なのか、わかりやすく解説します。

生活困窮者自立支援制度とは(簡単におさらい)

まず、生活困窮者自立支援制度について、簡単におさらいしましょう。

生活困窮者自立支援制度の基本

生活困窮者自立支援制度は、生活に困っている人が自立できるように支援する制度です。

- 対象

-

- 収入が少ない

- 仕事がない

- 住む場所がない

- 生活保護までは至っていないけど困っている

- 支援内容

-

- 自立相談支援(生活全般の相談)

- 住居確保給付金(家賃の支給)

- 一時生活支援(シェルター、食事)

- 就労支援(仕事探し、職業訓練)

- 家計改善支援(お金の使い方の相談)

- 子どもの学習・生活支援

- 特徴

-

- 生活保護の「手前」の支援

- 「自立」を目指す

- 無料で相談できる

2015年に施行、そして2024年に改正

2015年4月に生活困窮者自立支援法が施行されました。

しかし、約10年が経過。

社会情勢が大きく変化しました。

- 高齢化の進行

- 子育て世帯の困窮の増加

- コロナ禍による収入減・孤立

- 新たなニーズと課題が明らかに

2024年、これらの変化に対応するため、法律が改正されました。

より効果的に、より多くの人を支援できるようになったのです。

何が変わったのか:改正のポイント

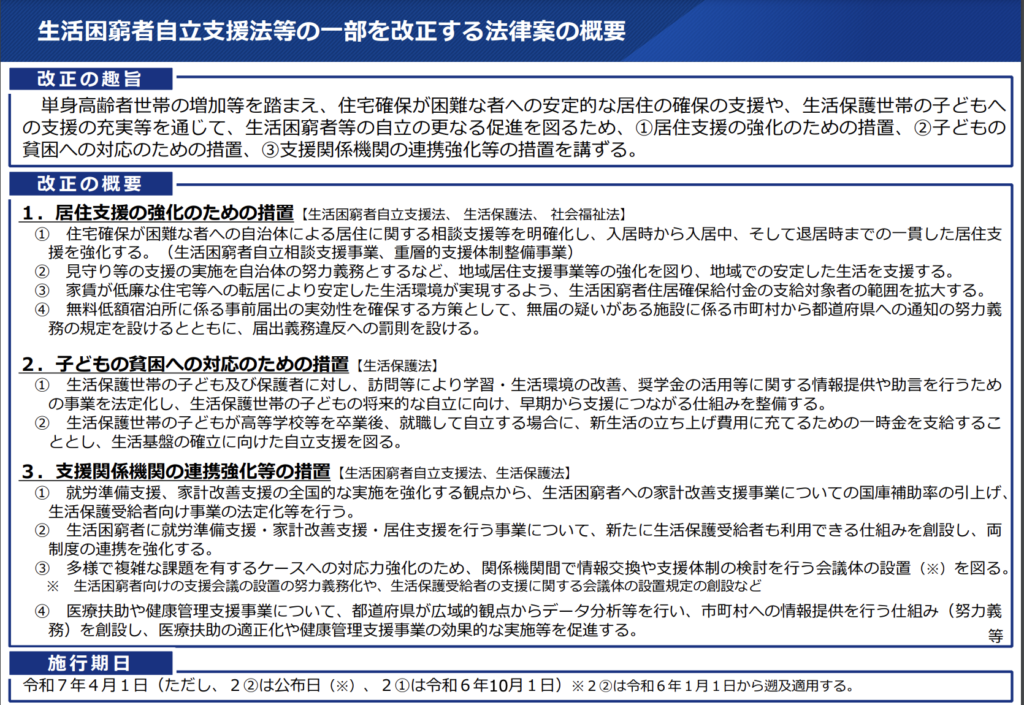

2024年4月24日、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が公布・施行されました。

単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへの支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、以下の措置を講じます。

【改正の3つの柱】

- 居住支援の強化のための措置

- 子どもの貧困への対応のための措置

- 支援関係機関の連携強化等の措置

以下、具体的な改正内容を5つのポイントに分けて、わかりやすく説明します。

改正内容の5つのポイント

【厚労省:3. 支援関係機関の連携強化等の措置】

支援会議の設置(努力義務)

自治体が「支援会議」を設置できるようになりました。

- 生活困窮者への支援に関わる関係機関が集まって協議する会議

- 福祉、医療、住宅、就労、教育など、様々な分野の専門家が参加

- 情報を共有し、包括的な支援方針を決める

何が変わる?

- 支援の質が向上する

- 関係機関の連携が強化される

- 一人の困窮者を、複数の機関で支える

- たらい回しが減る

【厚労省:1. 居住支援の強化のための措置】

一時生活支援事業の見直し

「一時生活支援事業」が見直され、居住支援が強化されました。

① シェルターの受入体制強化

- 緊急的な一時宿泊施設の利用を可能とする取組を努力義務化

- いつでも受け入れられる体制づくり

② 地域居住支援事業の具体化

- シェルター退所後の居住支援

- 入居時から入居中、退去時までの一貫した支援

- 見守りなどの支援を自治体の努力義務に

住居確保給付金の拡充

① 支給対象の拡大

- 転居費用(礼金、仲介手数料など)も支給対象に追加

- 家賃が安い住宅への転居も支援対象に

② より使いやすく

- 家賃が高すぎて払えない場合、安い物件への引っ越しを支援

- 引っ越し費用も出してもらえる

【厚労省:2. 子どもの貧困への対応のための措置】

生活保護世帯の子どもへの支援

① 進学・就職時の一時金支給

- 高校卒業後に就職して生活保護世帯から自立する子どもに一時金を支給

- 転居が必要な場合:30万円

- 同一住居に住み続ける場合:10万円

- 対象:2024年1月1日以降に自立した人

② 学習・生活環境改善の支援

- 学習・生活環境の改善に関する情報提供・助言を行う事業を法定化

- 奨学金の活用に関する情報提供

- 保護者への支援も

目的

- 貧困の連鎖を断ち切る

- 子どもが自分の力で将来を切り開けるように

【厚労省:3. 支援関係機関の連携強化等の措置】

生活保護受給者も対象に

これまで生活困窮者向けだった以下の支援が、生活保護受給者にも提供できるようになりました。

① 就労準備支援

- すぐに就職するのが難しい人への支援

- 生活習慣の改善

- 社会参加の訓練

- 職業訓練

② 家計改善支援

- 家計の見直し

- お金の使い方のアドバイス

- 借金の整理

- 家計簿のつけ方

③ 居住支援

- 住まいの確保

- 入居後の見守り

何が変わる?

- 生活保護を受けながら、自立に向けた支援も受けられる

- 「生活困窮者」と「生活保護受給者」の支援の垣根がなくなる

- シームレスな支援が可能に

国庫補助率の引き上げ

- 家計改善支援事業の国庫補助率を引き上げ

- 自治体が実施しやすくなる

- より多くの地域で利用できるように

認定就労訓練事業の見直し

- 利用期間の制限を見直し

- より柔軟な支援が可能に

生活保護制度の見直し

- 資産の保有要件の見直し

- 就労インセンティブの強化

| 改正ポイント | 厚労省の分類 | 主な内容 |

|---|---|---|

| ① 包括的支援体制 | 3. 連携強化 | 支援会議の設置、情報連携の強化 |

| ② 居住支援 | 1. 居住支援 | シェルター緊急受入、引っ越し費用支給、入居後見守り |

| ③ 子ども支援 | 2. 子ども貧困 | 高校卒業時一時金(最大30万円)、学習・生活支援 |

| ④ 就労・家計支援 | 3. 連携強化 | 生活保護受給者も利用可能に、国庫補助率引き上げ |

| ⑤ その他 | – | 認定就労訓練事業の見直し |

施行期日

- 令和7年(2025年)4月1日

- ただし、2②(高校卒業時の一時金)は公布日(令和6年4月24日)

- 2①(学習・生活環境改善支援)は令和6年10月1日

- ※2②(一時金)は令和6年1月1日から遡及適用

改正で変わった使える支援

改正のポイントを理解したところで、「実際にあなたが使える支援は何か」を見ていきましょう。

改正前は

- 生活保護受給者は、生活困窮者自立支援制度の多くの支援を利用できなかった

- 別々の制度で支援

- 連携が弱い

改正後は、生活保護受給者も、以下の支援を利用できるようになりました。

- すぐに就職するのが難しい人への支援

- 生活習慣の改善

- 社会参加の訓練

- 職業訓練

- 家計の見直し

- お金の使い方のアドバイス

- 借金の整理

- 家計簿のつけ方

- 住まいの確保

- 入居後の見守り

- 転居支援

つまり、生活保護を受けながら、自立に向けた支援も受けられるようになった。

「生活保護だから使えない」という壁がなくなったのです。

1.高齢者・子育て世帯も明確に対象に

改正により、高齢者や子育て世帯への支援も明確に強化されました。

- 対象となる高齢者

-

- 年金だけでは生活できない

- 仕事を失って収入がない

- 住む場所がない

- 家族に頼れない

- 受けられる支援

-

- 自立相談支援

- 住居確保給付金

- 一時生活支援

- 家計改善支援

- 対象となる子育て世帯

-

- ひとり親世帯

- 収入が少ない

- 子どもの教育費が払えない

- 生活が苦しい

- 受けられる支援

-

- 自立相談支援

- 住居確保給付金

- 就労支援

- 家計改善支援

- 子どもの学習・生活支援

- 高校卒業時の一時金

2.住まいの支援はこう変わった

改正で最も大きく変わったのが、住まいの支援です。

- ① シェルターが365日受入可能に

-

これまで

- 受入体制が限定的

- 「今夜泊まる場所がない」でも、すぐに受け入れられないことがあった

改正後

- 365日、受入可能な体制を目指す

- 緊急時の対応を強化

- ② 入居後の見守り支援も

-

これまで

- シェルターに入れても、退所後の支援が薄い

- また路上に戻ってしまう

改正後

- 入居時から入居中、退去時までの一貫した支援

- 見守りなどの支援を自治体の努力義務に

- 地域居住支援事業を具体化

あわせて読みたい シェルター退所後の支援はどうなる?地域居住支援事業から居住サポート住宅制度へ シェルター退所後の支援、地域居住支援事業は実態不明。2025年10月から居住サポート住宅制度で居住支援法人が入居後支援を強化。相談窓口と制度の変遷を解説します。

シェルター退所後の支援はどうなる?地域居住支援事業から居住サポート住宅制度へ シェルター退所後の支援、地域居住支援事業は実態不明。2025年10月から居住サポート住宅制度で居住支援法人が入居後支援を強化。相談窓口と制度の変遷を解説します。 - ③ 無料低額宿泊所の質の向上

-

無料低額宿泊所(いわゆる「無低」)の質を向上させる取り組みも。

- 環境の改善

- 支援の質の向上

- 悪質な施設の排除

3.住居確保給付金の拡充

住居確保給付金も、大幅に拡充されました。

- ① 引っ越し費用も支給対象に

-

これまで

- 家賃のみ支給

- 引っ越し費用(礼金、引っ越し代)は対象外

改正後

- 転居にかかる初期費用も支給対象に

- 礼金

- 引っ越し代

- 敷金(一部)

- ② 家賃が安い物件への転居も支援

-

これまで

- 現在の住居の家賃を支給

- 「家賃が高すぎる」場合でも、転居は対象外

改正後

- 低廉家賃住宅(家賃が安い物件)への入居も支援対象に

あわせて読みたい 住居確保給付金とは?対象者・支給額・申請サポートの実際 支援者向け:住居確保給付金の全体像。家賃相当額を原則3ヶ月(最長9ヶ月)支給。離職・廃業・収入減少が対象。自治体から大家さんに代理納付。家賃が払えない相談者への重要な選択肢。

住居確保給付金とは?対象者・支給額・申請サポートの実際 支援者向け:住居確保給付金の全体像。家賃相当額を原則3ヶ月(最長9ヶ月)支給。離職・廃業・収入減少が対象。自治体から大家さんに代理納付。家賃が払えない相談者への重要な選択肢。

4.居住支援法人との連携強化

改正により、居住支援法人との連携も強化されました。

- 大家さんとの橋渡し

- 物件探しのサポート

- 入居後の見守り

5.子どもへの支援はこう変わった

改正で、子どもへの支援が大幅に充実しました。

- 高校卒業時に一時金を支給

-

生活保護世帯の子どもが、高校を卒業して就職する際に、一時金を支給されます。

対象

- 生活保護世帯の子ども

- 高校卒業後に就職する場合

- 2024年1月1日以降に自立した人

支給額

- 転居が必要な場合:最大30万円

- 同じ住居に住み続ける場合:10万円

使い道

- 新生活に必要な費用

- 家具・家電の購入

- 引っ越し費用

- 仕事に必要なもの(スーツ、靴など)

目的

- 高校を卒業して就職する際、生活基盤を確保し、自立をサポートする。

- 学習・生活環境の改善支援

-

生活保護世帯の子ども及び保護者に対し、学習・生活環境の改善や奨学金の活用に関する情報提供、助言を行う事業を法定化。

内容

- 学習環境の整備

- 生活習慣の改善

- 奨学金の情報提供

- 進学・就職の相談

目的

- 貧困の連鎖を断ち切り、子どもが自分の力で将来を切り開けるようにする。

- 子どもの学習・生活支援の強化

-

これまでもあった「子どもの学習支援事業」が、さらに強化されました。

内容

- 学習支援(無料の塾のようなもの)

- 生活習慣の支援

- 居場所づくり

- 保護者への支援

対象

- 生活困窮世帯の子ども

- 生活保護世帯の子ども

- ひとり親世帯の子ども

窓口がワンストップに:たらい回しがなくなる

改正で、支援の仕組みが大きく変わりました。

これまでは、生活困窮者が複数の支援を受けたい場合、それぞれ別の窓口に行く必要がありました。

- 何度も同じ話をしなければならない

- たらい回しになる

- 手続きが複雑

- 支援の連携が弱い

改正後は、「自立相談支援」「就労準備」「家計改善」「居住支援」を連携させたワンストップ体制になります。

- 一つの窓口で、複数の支援を相談できる

- 何度も同じ話をしなくていい

- 支援がスムーズに繋がる

支援会議の設置が義務化

自治体による支援会議の設置が義務化されました。

- 関係機関が集まって、支援の方針を話し合う会議

- 福祉、医療、住宅、就労、教育など、様々な分野の専門家が参加

これにより

- 情報連携が強化される

- 包括的な支援が可能になる

- 一人の支援者が抱え込まない

生活困窮者も生活保護受給者も一緒に

これまでは、生活困窮者は「生活困窮者自立支援制度」。

生活保護受給者は「生活保護制度」と別々の支援でした。

改正後には、生活困窮者も生活保護受給者も、「就労準備」「家計改善」「居住支援」などの支援を一体的に受けられるようになります。

つまり、支援対象の垣根をなくすことで「生活保護だから使えない」がなくなり、シームレスな支援が可能になるのです。

どうやって使うか:相談の流れ

では、これらの支援を使いたい場合、どうすればいいのでしょうか。

まず、お住まいの市区町村の「自立相談支援窓口」に行ってください。

窓口の名称

- 「生活困窮者自立支援窓口」

- 「生活自立相談窓口」

- 「くらしサポートセンター」 など、自治体によって名称が異なります。

探し方

- 市区町村の代表電話に電話

- 「生活困窮者自立支援の窓口はどこですか?」と聞く

- または、社会福祉協議会に相談

窓口に行くと、相談員(支援員)が話を聞いてくれます。

話すこと

- 今、どんな状況か

- 何に困っているか

- どうしたいか

「こんなこと相談していいのかな…」と思わないで大丈夫です。

どんなことでも相談でき、秘密は守られます。

相談員と一緒に、「自立支援計画」を作ります。

内容

- あなたの状況を整理

- どんな支援が必要か

- どんなゴールを目指すか

- 具体的なステップ

改正後はワンストップ体制となり、複数の支援を組み合わせて、一つの窓口で対応が可能になります。

計画に基づいて、支援が始まります。

例

- 住居確保給付金の申請

- ハローワークでの求職活動

- 家計相談

- シェルターへの入所

- 子どもの学習支援

改正後は、関係機関との情報連携や支援会議で方針を共有されることで、連携強化され包括的なサポートが可能になります。

支援を受けながら、自立を目指します。

- 仕事が見つかる

- 生活が安定する

- 自分で生活できるようになる

自立後も、一度自立したからといって、もう助けを求められないわけではありません。

一度自立したからといって、もう助けを求められないわけではありません

よくある質問

改正された生活困窮者自立支援制度について、よくある質問にお答えします。

- 改正で何が一番大きく変わりましたか?

-

「住まいの支援」が大幅に強化されました。

- シェルターが365日受入可能に

- 入居後の見守り支援

- 引っ越し費用も支給対象に

- 家賃が安い物件への転居もOK

住まいは、自立の基盤です。

住まいの支援が強化されることで、より効果的に自立を支援できるようになりました。 - 生活保護を受けていても使えますか?

-

使えます(一部の支援)。

改正により、生活保護受給者も以下の支援を利用できるようになりました。

- 就労準備支援

- 家計改善支援

- 居住支援

生活保護を受けながら、自立に向けた支援も受けられます。

- 子どもへの一時金は、誰がもらえますか?

-

生活保護世帯の子どもが、高校卒業後に就職する場合にもらえます。

対象

- 生活保護世帯の子ども

- 高校卒業後に就職

- 2024年1月1日以降に自立した人

金額

- 転居が必要:最大30万円

- 同じ住居:10万円

- 改正はいつから適用されますか?

-

2024年4月から順次施行されています。

一部の支援は、すでに始まっています。

自治体によって実施時期が異なる場合がありますので、まずは窓口に相談してください - 費用はかかりますか?

-

基本的に無料です。

- 自立相談支援:無料

- 住居確保給付金:無料(もらえる)

- 一時生活支援:無料

- 就労支援:無料

- 家計相談:無料

- 子どもの学習支援:無料

ただし、家賃や生活費など、自分で払う必要があるものは別です。

- 引っ越し費用は、いくらもらえますか?

-

地域や状況によって異なります。

改正により、住居確保給付金で引っ越し費用も支給対象になりました。

- 礼金

- 引っ越し代

- 敷金(一部)

具体的な金額は、窓口で相談してください。

- どこの窓口に行けばいいですか?

-

お住まいの市区町村の「自立相談支援窓口」です。

探し方

- 市区町村の代表電話に電話

- 「生活困窮者自立支援の窓口はどこですか?」と聞く

- または、社会福祉協議会に相談

- 相談したら、必ず支援を受けなければなりませんか?

-

いいえ、相談だけでも大丈夫です。

- 話を聞いてもらうだけでもOK

- 「こんな支援がある」という情報を知るだけでもOK

- 無理に支援を受けさせられることはありません

まずは、気軽に相談してみてください。

まとめ:知らないと損する、2024年の変化

生活に困ったとき、「生活保護しかない」と思い詰める必要はありません。

生活保護の前に、相談できる制度があります。

それが、生活困窮者自立支援制度です。

そして、2024年の改正で、この制度はさらに使いやすくなりました。

困ったときは、一人で抱え込まないで。

まずは、相談してみてください。

茨城の生活困窮者自立支援

住むところの相談や生活の安定に向けた支援を行っています。

必要なヒト・モノ・コトがあれば、人生のバックヤードにご相談下さい。

soratobunezumi合同会社は、茨城県居住支援法人第8号です。